時間:2025-09-29 08:40

來源:中國固廢網

近日,市場監管總局發布了《關于公開征求〈關于公用事業領域的反壟斷指南(征求意見稿)〉意見的公告》(以下簡稱《指南》),將垃圾處理(包括環衛服務)等公用事業領域反壟斷監管進一步明確,引起行業廣泛熱議。

針對環衛一體化這類存在自然壟斷環節,以及政府授權地方國企主導、單一來源、到期項目續簽等“習以為常”的環衛項目,是否會觸碰反壟斷紅線?以及如何規避法律風險等熱點問題,上海市錦天城律師事務所高級合伙人劉曉軍律師接受了中國固廢網的獨家專訪,就特許經營與《反壟斷法》的沖突與融合、《反壟斷指南》對環衛行業的影響等核心問題作出了專業解讀。

特許經營將被納入反壟斷強監管

根據2022年修正的《反壟斷法》,壟斷行為主要涵蓋三類:經營者達成壟斷協議、濫用市場支配地位、具有或可能具有排除限制競爭效果的經營者集中。劉曉軍認為,特許經營屬于政府主管部門與經營者之間達成協議,并非經營者之間的協議,通常情況下,不涉及第一類壟斷行為,但可能涉及后兩類。《指南》對此也作出了細化說明。

濫用市場支配地位方面。公用事業領域的特許經營項目通常具有市場支配地位,但擁有這一地位本身并不構成壟斷,關鍵在于是否“濫用”。《指南》結合執法實踐經驗,并對公用事業領域中不公平高價、拒絕交易、限定交易、搭售、附加不合理交易條件、差別待遇等濫用市場支配地位的行為,逐項細化了考量因素。

如針對實踐中較為常見的限定交易行為,《指南》明確可考慮以下情形:是否要求交易相對人只能采購公用事業經營者或其指定方提供的工程施工服務或設備材料;是否通過直接拒絕、故意拖延供應服務,或設置報裝流程、服務環節、格式合同、管理系統、名錄庫等方式,對交易相對人實施限定交易等。

劉曉軍特別指出,本次《指南》明確提到了在界定濫用市場支配地位、經營者集中、限制競爭時,要考慮到是否存在自然壟斷環節和特許經營的問題,所以反壟斷與特許經營之間并不存在明確的法律沖突,但特許經營模式很有可能會遇到反壟斷審查。

經營者集中方面,公用事業領域的經營者集中達到申報標準的,應事先向國務院反壟斷執法機構申報,未依法申報或者申報后未獲得批準的不得實施集中,反壟斷執法機構也會主動對經營者集中進行審查。

特許經營項目授權過程本身不觸發集中審查,但其“經營”環節可能會觸發審查。以往公用事業領域內特許經營者在收購其他項目或市場主體時,并未接受過經營者集中審查。但《指南》出臺后,行業內的并購在達到申報標準時,應主動申報,必要時,反壟斷執法機構將會主動介入審查。

此外,《指南》還特別指出了,即便沒有達到申報標準,但該項目具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中,任何單位和個人都可以向國務院反壟斷執法機構書面舉報,并提供相關事實和證據。

劉曉軍表示,對于特許經營項目而言,未來的監管力度將會越來越大。過去這些項目只需面對行業主管部門的監管,《指南》正式出臺后,市場監管部門或反壟斷執法機構也會加入監管體系,形成行業與反壟斷的雙重監管,對企業來說,其合規成本和執法不確定性都將顯著抬升。

環衛一體化被否決?

《指南》原文明確要求“防止壟斷優勢向上下游競爭性環節延伸”,但環衛一體化各個環節是否具有競爭性,還存在較大爭議。環衛一體化項目往往橫跨上下游及周邊產業,因此必須弄清楚哪些環節真正屬于可競爭環節?

劉曉軍認為環衛一體化多數環節應被認定為競爭環節。環衛雖屬公益事業,但服務邊界可以清晰切分,一條路、一個街區都能單獨招標,由此,縱向延伸到保潔、清運,或橫向打包園林、市政管養,都可能觸及競爭性環節,并非自然壟斷。只要區域可分割、服務可替代,就應引入競爭機制,若借助一體化形式排除其他主體參與,可能涉嫌違反反壟斷法。

同時劉曉軍強調,即便項目拿到了政府協議,也不能以“行政授權”作為豁免理由。一旦執法機構認定構成壟斷,政府授予行為的合法性將被回溯審查,若存在濫用行政權力,經營者仍難脫身。

盡管環衛一體化項目面臨一些潛在的壟斷風險,但各地招標項目仍保持活躍態勢。劉曉軍認為,其主要原因是反壟斷執法與環衛行業管理分屬不同部門,目前反壟斷執法機構尚未介入,相關投訴也尚未集中顯現,而隨著《指南》正式落地實施,其潛在競爭對手可依據法規發起舉報,觸發反壟斷審查。

因此,劉曉軍建議在環衛一體化方案編制初期就應引入反壟斷合規評估機制,必要時可提前與市場監管部門進行事前溝通,以便在后續可能面臨的質疑中有效證明自身的合規性,規避相關法律風險。

特許經營二分法的必要性

劉曉軍指出,本次《指南》雖未明確界定自然壟斷環節與競爭性環節的具體范圍,但反壟斷執法的核心方向已聚焦于競爭性環節。在此背景下,強經營性與弱經營性的特許經營模式,也需要作區分。

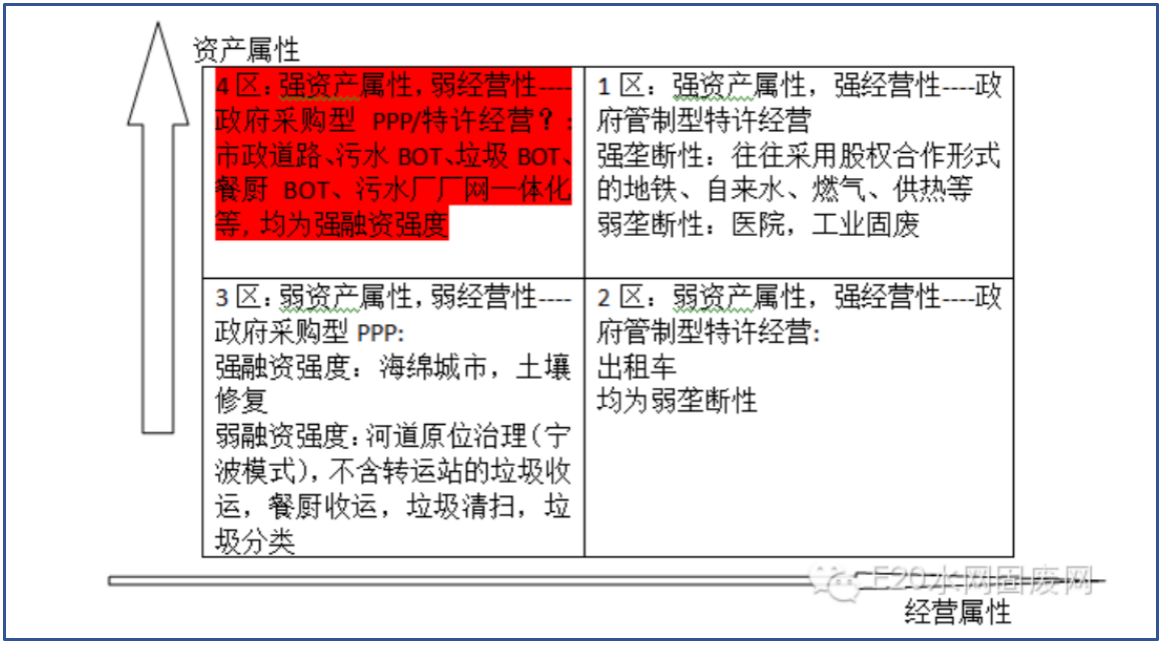

事實上,早在2015年E20研究院執行院長、湖南大學兼職教授薛濤便提出了“政府管制型”與“政府采購型”的特許經營二分法。前者強調經營者直接面向消費者,政府通過定價監管、成本監審等手段強化監管;后者則聚焦政府作為單一付費主體,通過采購流程實現公共服務供給。(詳情請點擊:薛濤:二法將出,以二維法分析特許經營和PPP的關系)

薛濤認為環保領域幾乎都落在了圖中3、4縱向區域,特許經營的很多基本邏輯存在諸多不適合。圖中3區是典型的應完全拋開特許經營概念的PPP領域,上述項目的社會資本參與方,幾乎沒有什么經營性特征,特許經營的諸項特征均與此格格不入,根本沒有必要授予特許經營權。

劉曉軍表示,薛濤關于特許經營二分法的這一分類邏輯在當下仍具指導意義。需投入建設區域性物理網絡且社會公眾為之付費的項目,如供水、供電、供熱等,適用特許經營模式且具有合理性;而環衛一體化等沒有明確公眾付費或政府全額買單的項目,則應回歸政府采購服務范疇,避免特許經營模式的過度適用。

環衛單一來源、本土國資中標、到期續簽項目均受較大影響

一般來說“反壟斷”只針對經營者的壟斷行為,實際上反壟斷法里面也有一部分是專門針對政府的。《指南》第5章29-36條特別提到了“公平競爭審查和濫用行政權力排除、限制競爭”,要求政策制定機關在出臺涉及公用事業的政策措施前,必須進行公平競爭審查,從源頭上防止出臺排除、限制競爭的政策。

同時,《指南》也明確禁止行政機關濫用權力限定交易、設置地域壁壘、歧視外地商品和經營者、排斥限制招投標、強制經營者從事壟斷行為等,直指地方保護主義和不當行政干預。如單一來源、到期指定續簽、地方國企中標等常見的環衛項目,在《指南》落地后,都將面臨實質性沖擊。

《指南》第二十一條雖在使用行政權力和市場交易行為中給出“正當理由”出口,但22條隨即收緊,并特別指出了沒有法律、法規明確依據,僅以“保障安全”為由等濫用行政權力,實施濫用市場支配地位的行為,不符合正當理由。目前在環衛領域,大部分項目并沒有《指南》中所明確的“正當理由”。

現階段,《指南》已完成意見反饋,即將正式出臺。屆時它將為破除地方保護、阻斷市場壟斷,推動全國統一大市場掃清障礙。環衛市場化也將會進一步得到深化,國資民企將在公平競爭的框架下被置于同一起跑線,以更開放、更公平、更平等的姿態參與全國大市場的競爭。

編輯:陳偉浩

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。