時間: 2022-01-19 10:32

來源: 綠谷工作室

作者: 谷林

垃圾焚燒行業沉寂了數年的鄰避運動,近期在北京再次上演:2021年下半年,豐臺生活垃圾循環經濟園區垃圾焚燒廠項目遭遇了周邊眾多小區民眾的聯合抵制。大家通過12345市長熱線、領導留言板、北京市政府網站等線上渠道反映問題,并組織向相關管理部門面陳請愿……面對民眾的抗議,政府究竟該如何應對?鄰避問題真的是垃圾焚燒的死結和不可避免的宿命嗎?

相關閱讀

如果從1985年深圳清水河垃圾焚燒項目算起,我國的垃圾焚燒已經有了30多年的歷史,不管在政策體系、行業標準、裝備制造、設計建設、運營管理,還是評價監管等方面都取得了長足的發展。根據E20研究院最新統計,目前,我國有688座具有足夠規模的垃圾焚燒廠,每日的處理能力達到78萬噸。市場發展幾于成熟,新增規模接近頂點。

就在這樣的背景下,沉寂了數年的鄰避運動卻在北京繼續上演:近期,豐臺生活垃圾循環經濟園區垃圾焚燒廠項目遭遇了周邊眾多小區民眾的聯合抵制。大家通過12345市長熱線、領導留言板、北京市政府網站等線上渠道反映問題,并組織向相關管理部門面陳請愿……

根據專業解釋,鄰避效應(Not-In-My-Back-Yard)是指當地居民或當地單位因擔心建設項目(如垃圾場、核電廠、殯儀館等鄰避設施)對身體健康、環境質量和資產價值等帶來諸多負面影響,激發了人們的嫌惡情結,產生“不要建在我家后院”的心理,從而采取集體反對甚至抗爭的行為。

一些經歷過或聽聞過鄰避事件的專業人士也因此認為,鄰避問題是個死結,雖然在減少,但不可消除,是此類“鄰惡”設施不可避免的宿命。

面對民眾的抗議,政府究竟該如何應對?鄰避問題真的是垃圾焚燒死結和不可避免的宿命嗎?

鄰避問題的癥結:擔心自己利益受損 對另一方信任缺失

2016年,湖北仙桃市發生反對垃圾焚燒鄰避事件,因處理不力,湖北仙桃市委書記被免職。事件之后,作者曾進行過特別關注:綜合媒體報道和網絡論壇的討論,仙桃鄰避事件發生主要因為兩點原因:一是項目選址工作的信息不透明、不公開,與民眾的溝通不到位,在項目發布選址信息時,很多民眾并不知道有這件事情,導致群情激憤;二是很多參與民眾認為垃圾焚燒項目未來不光處理仙桃的垃圾,還有可能處理天門、潛江的垃圾,相當于項目周邊及仙桃的民眾承擔了損失,但周邊的人卻享受了幸福,對于項目周邊及仙桃的民眾來說,很不公平。

《中國環境報》2014年的一篇報道中,經歷了廣州花都垃圾焚燒廠項目鄰避事件的北京大學環境學院教授劉陽生認為,花都案例中,公眾反對聲音之所以強烈,“一方面,源于精英決策的模式,公眾無法直接參與到包括選址、技術選型等項目的具體工作中,造成項目公開時公眾因信息不對稱產生不信任感。另一方面,周邊的廣州李坑垃圾焚燒廠在開始運營時確實存在問題,也加劇了大家對垃圾焚燒的負面印象。”更突出的問題是,政府各部門之間也常出現因缺乏有效溝通協調導致口徑難統一、自相矛盾的問題。“一邊花都區在推進公眾參與項目環評,一邊卻是廣州市城管局公示具體開工日程,導致政府公信力受到質疑。”

這兩個案例是中國鄰避事件的縮影,也基本道出了鄰避問題的癥結:擔心自己的利益受損,是鄰避的根本原因。而引發鄰避的,卻主要是因為信息不公開導致民眾對政府不信任。一旦信任出現問題,很多時候,說得對與錯已經不再重要,重要的是民眾已經從內心里認定了政府或者企業所說的“不足為信”。

垃圾焚燒之所以讓人嫌惡,更多的是因為其燃燒過程中排放二噁英。在之前的鄰避事件和諸多報道中,二噁英被稱為“一級致癌物”,毒性是氰化鉀的數千倍,從而引發社會廣泛關注。

但在很多環境專家和垃圾焚燒專業人士看來,事情并非如此。

根據他們的介紹,二噁英是各種工業生產的副產物。現實中,二噁英的含量很少。木材防腐和防止血吸蟲使用氯酚類造成的蒸發、焚燒工業的排放、落葉劑的使用、殺蟲劑的制備、紙張的漂白和汽車尾氣的排放等是環境中二噁英的主要來源。垃圾焚燒只是二噁英眾多排放源中的一個,而且所占整體的排放比并不大。

在垃圾焚燒發展初期,燃燒控制和煙氣凈化系統不盡完善,使得垃圾焚燒過程中的二噁英排放不可控。在2004年,也即國內垃圾焚燒的初期,技術不夠成熟,燃燒控制和煙氣凈化系統不盡完善的情況下,我國二噁英總排放量是6332gTEQ,其中垃圾焚燒排放的二噁英占整體排放4.4%的比例。2008年全國二噁英排放量約為6kg,垃圾焚燒所占比例約為2.5%。

隨著國內垃圾焚燒技術的發展,標準提升和監管趨嚴,現代化的大型垃圾焚燒廠反而成為二噁英的消減器。比如歐盟、美國以及日本,經過十幾、二十多年的發展,垃圾焚燒產生的二噁英相比之前最少降低了98%。特比是相比衛生填埋和堆肥方式,專業垃圾焚燒,產生的二噁英也是幾種方式里最少的。在排放方面,我國垃圾焚燒二噁英控制執行的是世界上最嚴格的歐盟標準0.1ng-TEQ/Nm3。早在2012年,住建部專家曾對全國100多家垃圾焚燒廠的調查顯示,90%焚燒線二噁英的排放濃度能夠達到歐盟的排放標準。

“從技術的角度,現有的處理工藝完全可以將垃圾焚燒產生的有害物質控制在達標排放的范圍之內”,也幾乎已經成為行業共識。

但這個共識的前提是運營垃圾焚燒廠的企業要有較強的管理水平。如果監管不嚴,企業運營管理不力,技術可以實現達標排放并不等于現實就是達標排放。

中國綠發會2020年5月曾發布專題文章,希望生態環境部履行法定職責如實向社會公布2008年至2019年垃圾焚燒廠數據。文章中稱,二噁英排放數據長期得不到正常披露,加劇了人們的擔憂。監管不到位、信息不公開是造成矛盾不斷擴大的原因。國內垃圾焚燒不僅煙氣等排放數據難以置信,而且排放總量信息也極度缺失,只能從學術文獻信息進行數據分析,生態環境部垃圾焚燒污染信息平臺遲遲不能對社會公眾開放。

2017年,環保部組織在垃圾焚燒發電行業開展“裝、樹、聯”工作(所謂“裝、樹、聯”,就是所有垃圾焚燒企業都要安裝污染源監控設備,實時監測污染物的排放情況;都要在顯著位置設立顯示屏,將污染排放數據實時公開;企業的自動監控系統都要與環保部門聯網)。以進一步明確企業責任,倒逼企業全面提升環境管理整體水平,便于群眾及時獲取企業排污信息,化解抵觸情緒和恐慌心理,增進“政企民”之間的互信。

綠發會的文章認為,生態環境部“裝樹聯”避重就輕,回避垃圾焚燒二噁英和重金屬污染數據。控制目錄只涉及煙塵、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫和一氧化碳五項常規污染物,不涉及污染控制的關鍵核心問題二噁英以及重金屬。

在這樣的情況下,建立民眾信任,或許就只能是一個夢想。而基于不信任的鄰避事件,自然也就難以避免。

從上面案例及描述也可以看出,運營特別是排放數據不公開,是導致民眾不信任的重要原因,而在很多鄰避事件中,政府的武斷決策以及“瞞天過海”才是引發矛盾的導火索。

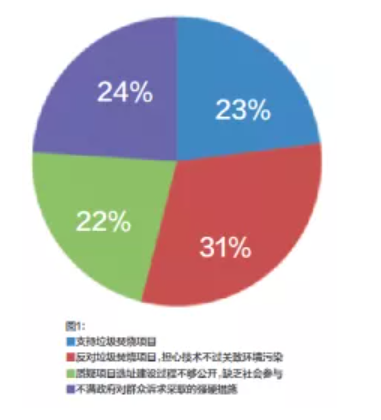

嘉道數據曾就仙桃事件專門做過輿情分析,分析顯示,有24%的受調查者對垃圾焚燒持支持態度,有23%的人是基于環保設施的環境污染考慮,另有22%參與調查的網民主要質疑過程不公開、缺乏社會參與,有近31%的人主要不滿對群眾的訴求采取強硬措施。

而在仙桃事件的網友留言中,也可以看到,觸發事件的直接原因就是政府對垃圾焚燒項目的選址“事前秘而不宣”,或者進行形式主義的公示,周邊民眾大多不知情,等到大家知道時,選址已經公布,繼而引發鄰避。

更需要指出的是,仙桃鄰避事件中,除了垃圾廠址周邊的民眾外,也有很多沒有直接利益關系的市民參與了活動,他們的主要動因就是為了表達對決策形式和處理方式的不滿,希望借此促進更多的信息公開,并推動民眾參與制度、政府溝通和環境治理制度進一步完善。

山東大學政治學與公共管理學院教授、博士生導師王佃利認為,在鄰避事件中,多數地方政府基于管控思維,往往將鄰避現視作影響地方發展和社會穩定的負面事件,將其視為阻礙地方政府職能履行、破壞政府公眾形象的“負能量”,以封閉式的決策過程推進鄰避設施建設,以教育、勸說、通知等單向的信息傳遞作為溝通的主要手段。當面對居民大規模集中反對時,他們才被動地采用協商、聽證等方式同公眾對話,或者采取行政手段,這種方式會收獲一時效果,但大多數時間則會引發更大的民意反彈,導致事件升級。

解決鄰避問題的參考案例

作者之前的專題文章特別提到,解決鄰避事件的根本途徑就是取得民眾的理解、信任和支持。

對于政府來說,需要改變對鄰避事件的固化管控性思維,要真正從人民的利益出發,為人民做好服務。要理解民眾的鄰避心理及其合理性,不要將民眾視為“不可開化,只為利益”的“小市民”,也不要將鄰避運動視為洪水猛獸。反而要順勢而為,把垃圾焚燒項目選址作為促進民眾參與和社會發展的契機,主動進行信息公開,與民眾深入溝通,促進互信。

從項目的角度,行業中也有很多案例值得參考和借鑒。

2005年,南海固廢處理環保產業園的垃圾焚燒發電廠由于運營不佳,遭遇周圍居民集中投訴集,進入了環保部的“黑名單”,場內所有設備被貼上封條,技術選型遭到業內一致否定。周邊社區對這個項目、甚至對政府的信任已經完全消磨殆盡,雙方不具備任何對話的基礎。作為南海區最大的環保企業,南海發展臨危領命,接手了該項目。

當時南海發展做了個發展藍圖,希望可以邀約周邊居民,和大家說下要建一個新廠來替代舊廠的事情,但15 個村委會、5所大學,最終卻一個人也沒約到。

面對此情此景,南海發展決定從居民訴求開始做起——既然民眾不滿意、不信任,那就通過升級改造和精細管理提升項目品質,表達為保障居民健康的決心,降低居民的疑慮,贏取大家的信任。

在經濟十分緊張的情況下,他們從臭氣、污水處理、煙氣排放等方面入手,在兩年內將項目所有的可見污染進行改善、消除,項目運營情況大為改觀。

同時他們給周邊居民發了監督卡,請大家一起參與項目管理,總經理甚至把自己的手機號告訴居民:24 小時有效,發現問題就直接給自己打電話投訴。

經過一段時間的管理,項目公司與社區的關系終于得以緩和,居民也逐漸對項目有了更多信任。

有了這樣的對話基礎,當項目后續擴建一個日處理量1500噸的新廠時,聽證、環評等環節都進展順利,也得到了周邊居民的認可。而在居民的期許和監督下,項目的運營管理也達到了更加細致、嚴格的效果。

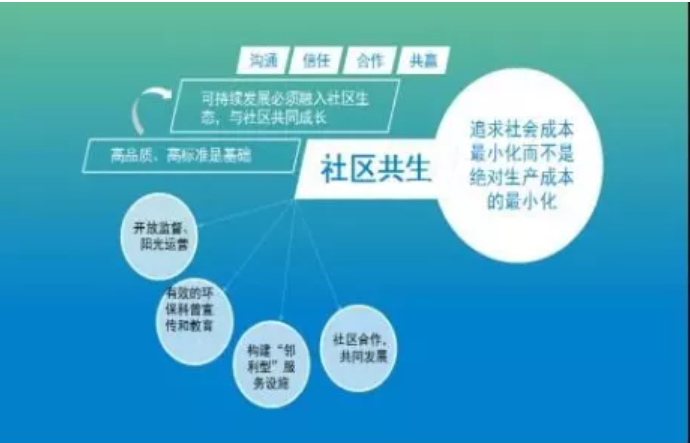

后來,項目及企業負責人曾深入分享過她對于當年處理鄰避問題的經驗。在她看來,“共生”是一個關鍵詞,也是未來產業發展的方向。她認為,過去十年,固廢行業屬于粗放型的發展,只關注企業利益的一些發展,然而在新的形勢下,要從原來的鄰避逐漸要發展到鄰利。要做到產業、資本和社區共生。

當垃圾焚燒項目建成之后,如何取信于民,臺灣的八里垃圾焚燒廠提供了另一個范本。

據悉,八里廠在運營過程中,和周邊居民形成共享型利益關系。比如它們建立了獨特的回饋金制度,回饋金由企業和政府共同出資,主要用于全民之健康保險、醫療保健、文教事業,以及環境監測等公共服務。同時還建立了“敦親睦鄰”基金,以實現項目監管用及對居民的環境教育;在生活方面,項目建成了溫水游泳池、環保小木屋、環保夢工廠、魚菜共生、有機示范農園、原生植物園區等社區共享設施。其中最具創意的是,八里廠還將一樓大廳免費提供給附近民眾舉辦喜宴,以讓廠區與周邊居民一生的美好記憶相關聯。目前,八里廠已經成為區域里的旅游景點和社會活動場所。八里廠招工,也優先考慮周邊村民或他們的子女。

同時在廠區運營方面,八里廠重點解決臭味問題。在信息公開方面,及時傳送連續煙氣監測排放數據供政府及民眾隨時監督,設置“民眾協助監督委員會”,讓民眾共同參與監督焚化廠的營運,并委托第三方公證公司進行定期檢測等等,用這些措施讓民眾真切看到廠子的運營質量,消除民眾的誤解,讓大家放心。

這些措施,不但讓八里廠取得了周邊民眾的信任,也成為了周邊居民美好生活的一部分,真正實現了行業人士希望的從“鄰避”變成“鄰利”。

結合分析和案例,我們不難看出,在鄰避事件中,反對只是居民維護自己利益的手段而不是目標,而引發鄰避的更多的是政府在信息封閉下的武斷決策。鄰避事件中,也不是所有的反對者都不同意垃圾焚燒,大家更關心的是焚燒質量可控、運營及排放信息透明、公眾可以真正參與,在此基礎上,對于周邊居民,要有合理的生態補償或者利益回饋。

國內外的許多經驗證明,生態補償能否及時到位,往往是解決鄰避現象的關鍵所在。前面仙桃事件里也可以發現,“周邊居民受苦,其他人享好處”的不公平心里也是鄰避產生的重要原因。在臺灣工業化高峰期,鄰避運動也曾一度此起彼伏。隨著當地如八里廠一樣的項目做法,加大了生態補償的力度,同時進一步嚴格了環評的程序,臺灣的鄰避現象后來也就很少見了。

當然,生態補償的前提是,建設環境污染性公共基礎設施所帶來的總體收益,要大于對環境的影響。這種收益既包括經濟上的,更包括生態上的。對于政府來說,生態補充可能會增加項目建設資金,但這也要求政府不能只算經濟賬,也要算生態賬和總體賬。

如《南方日報》曾報道的廣東潮南垃圾焚燒發電項目和陸豐甲湖灣火電項目在實施過程中,就按照“誰受益、誰付費,誰受損、誰受償”的原則,通過建立生態補償和利益共享機制,促使村民對鄰避項目的基本態度發生根本轉變。

根據報道,潮南區在與民眾充分溝通協商的過程中,提出了征地補償、提供社會保障等一攬子計劃。項目運營期每年幫助村民繳納醫保、城鄉居民社保及解決生活福利,堅持利益共享,按人口每年給予固定的補償,并扶持當地發展,投入上千萬元幫助項目所在地解決修建道路、修筑橋梁、建設校舍等基礎設施和公共福利項目等。

通過生態補償,企業出讓一定的預期經營收益,政府提供更加完善的公共服務,居民得到補償的同時也感受到了基礎設施的改善,達成了一種新的利益平衡,實現了三方共贏。

前文提到的仙桃案例,據媒體報道,在項目停建后,2016年11月仙桃市委市政府組織19批群眾共2100人次,分別考察國內先進的固廢處理環保產業園、垃圾焚燒發電項目,讓大家通過現場親自感受垃圾焚燒項目的情況。同時組織87個工作組,動員萬余名黨員干部,走進居民樓、學校、企業等,開展多種形式的宣傳活動——開宣傳會、放宣傳片、發宣傳冊、送公開信、填調查表等,與民眾零距離溝通,答疑解惑。

在項目本身方面,優化升級垃圾焚燒爐和煙氣凈化設備,使主要煙氣排放指標優于國家標準,部分關鍵指標優于歐盟標準,其中人們最為關注的二噁英排放標準每立方米0.05-0.01納克,遠低于國家和歐盟規定的每立方米0.1納克的標準;項目業態上,以垃圾焚燒發電廠為中心,建設集生活垃圾、建筑垃圾、污泥、污水處理等于一體的循環經濟產業園。同時依托產業園建設,打造環保科技館、環保教育基地、科普教育基地、市民教育基地,同時周邊6個村全部納入美麗鄉村建設工程,帶動了路橋基礎設施建設和旅游、生態種養產業發展,讓群眾從項目建設中實實在在獲益。

在信息公開和社會監督方面,垃圾焚燒發電廠每天的排放指標等核心數據,都實時在顯要位置公布,并與環保部門聯網。向社會公開選聘200名義務監督員,對項目建設、運營、管理進行全面跟蹤監督。

一套動作下來,項目最終得到周邊民眾的認可,并于第二年4月在原址重建。

綜合這些案例,我們或可以說,鄰避并不如一些政府管理者和企業經營者想象的那么可怕,也不是垃圾焚燒難以避免的宿命。

對于政府和垃圾焚燒企業來說,只有在真正理解民眾問題訴求的基礎上,從民眾利益出發,公開決策,認真溝通,提升質量,積極補償,鄰避可能不再是“洪水猛獸”,不是“必然而然”,或許會成為政、企、民共建污染防治設施的新起點。讓我們期待這一天。

參考文章:

不要讓“鄰避”成為借口!仙桃項目引發的思考,谷哥說點啥,2016-10-17

“鄰避”中政府行為的思考,世界環境,2019年第一期

垃圾焚燒二十年:資本狂飆與后垃圾分類時代,中國固廢網,2020-08-08

金鐸:仁者無敵,中國固廢網,2015-12-11

關于生態環境部履行法定職責如實向社會公布2008年至2019年垃圾焚燒廠數據公開,中國綠發會,2020-05-07

二惡英不應再是反燒理由,中國環境報,2014-01-08

臺灣八里垃圾焚燒廠——從鄰避到鄰近,中國固廢網,2016-01-13

生態補償+利益共享 地方政府破解鄰避類項目難題,南方日報,2016-04-21

湖北仙桃垃圾焚燒發電廠試運行 曾因群眾反對停工,湖北日報網,2018-05-03

編輯: 趙凡

E20環境平臺合伙人 綠谷工作室主筆