中國城市建設研究院總工程師徐海云做客人民網時曾提到,目前我國一些人對于中國生活垃圾的認識存在著很多誤區,如果我們不能夠實事求是地、客觀地來認識垃圾問題,要找出解決垃圾圍城問題的途徑也不是那么容易的。

清華大學教授聶永豐在近期一次固廢會議上詳細介紹了我國的生活垃圾與國外垃圾的區別。

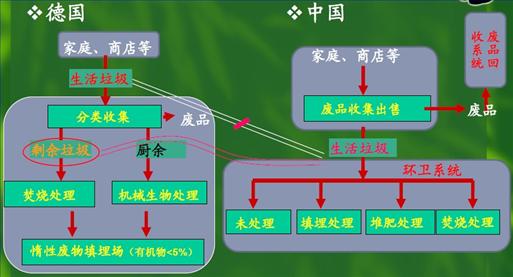

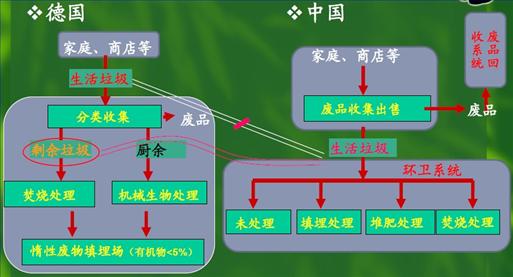

我國的生活垃圾跟國外所講的生活垃圾是不能劃等號的。以德國為例,家庭、商店等產生的廢棄物稱為“生活垃圾”,生活垃圾經過分類收集一部分用于回收,一部分為廚余垃圾,其余的則為剩余垃圾。而在我國,家庭商店等產生的廢棄物首先經過廢品回收系統回收,剩下的才稱為“生活垃圾”,即我國的“生活垃圾”等同于德國的“剩余垃圾”。

據統計,2006年我國城市生活垃圾產生量為22280萬噸,其中無控處理占31.3%,填埋占28.7%,焚燒占5.1%,回收利用占34.7%。垃圾回收利用的所占的比例還是較高的。

我國的城市生活所產生的廢紙、廢紙版,廢塑料,廢金屬等價值較高的廢品基本得到回收,廢玻璃的回收稍差。生活垃圾中雖然含有部分塑料袋和廢紙,但回收價值很低。

我國生活垃圾中的廢品經過了三次分揀,已經得到充分的回收利用:

產生源分類:——第1次分揀

家庭內通常將回收價值高的廢報紙、舊書本、紙板、酒瓶、易拉罐和塑料瓶等廢品單獨收集出售;這是一種完全符合循環經濟3R原則(Reduce,Reuse,Recovery)源頭分類收集的方式。

收集站的分檢:——第2次分揀

拾荒者或廢品回收者將回收價值較高的少量廢品分揀回收;但易產生環境衛生和社會問題,需要改善。

填埋場的分檢:——第3次分揀

在一些地區的垃圾場或堆放場,還有部分拾荒者直接進入垃圾場翻揀有回收價值的廢物;易產生健康和社會問題,應采取一定的措施加強監管。

鑒于此,聶永豐認為,我國的垃圾從產生、收集、運輸到處理跟國外都有很大區別,垃圾成分也有自身特點,因此在選擇垃圾處理技術路線的時候,不能一味照搬國外,而應選擇適合我國國情的垃圾處理技術。(中國固廢網 劉永麗)

編輯:劉永麗