時間:2018-08-03 10:21

來源:中國固廢網

作者:洪翩翩

近兩年,垃圾分類推進迎來了新一輪的高潮。面對強有力的政策支持和不小的市場空間,我們需要什么樣的垃圾分類,什么才是可持續的垃圾分類?怎樣的分類模式能保證行業的健康發展?日前,在“2018首屆環衛一體化高峰論壇”上,北京桑德新環衛投資有限公司總經理助理崇忠義博士從桑德新環衛在垃圾分類回收模式上的實踐探索出發,向與會人員分享了他們的經驗和思考。

崇忠義

以下內容根據嘉賓現場發言整理,未經本人審閱。

一、行業現狀

開場,崇忠義從歷史沿革、政策環境和技術涌現等三個維度介紹了垃圾分類的行業現狀。

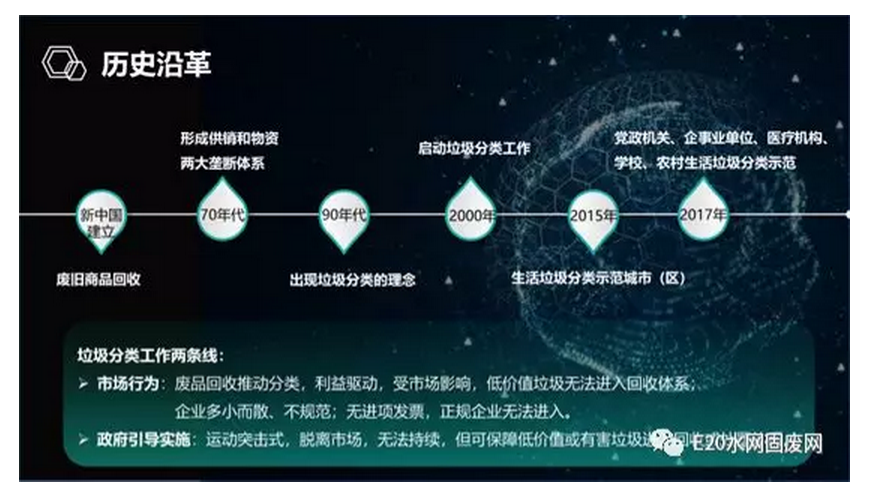

從歷史沿革來講,崇忠義認為我國垃圾分類的進程有6個代表性時間節點,具體如下:

崇忠義認為,整體來看,我國垃圾分類工作呈現兩條線:一條是市場行為,利益驅動下,廢品回收推動垃圾分類,但受市場影響較大,特別是低價值垃圾無法進入回收體系。同時,小而散的企業不規范,無進項發票導致正規企業無法進入等問題也比較突出。另一條線是政府引導實施,運動突擊式脫離市場較為嚴重,持續性不強,但可保障低價值或有害垃圾進入回收或處置體系。

近年來,垃圾分類工作已經成為一項典型的社會治理工作,然而我國社會治理的法治化水平和全民參與的普遍程度對該工作具有重要影響。而在技術革新上,隨著互聯網、大數據、云計算等新技術的不斷涌現,新技術與實體產業結合,已經形成了產業新模式。崇忠義表示,“以前的垃圾分類投放、收集、運輸到處理各個環節相對割裂,特別是再生資源和環衛體系,兩部門各管一攤,導致信息孤島現象嚴重。新技術的出現,不僅打破了信息孤島,使得信息更流暢,同時實現了生活垃圾的全周期監控,有力支撐了分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理等各個環節。”

他表示,未來,垃圾分類將以市場化為主導,政府則積極參與、引導和監督,同時提供政策支持。他預計,到2018年底,垃圾分類將在全國地級以上城市全面鋪開,并從“試點階段”進入“推進階段”,到2020年,垃圾分類市場化規模將有望達到200億。

二、垃圾分類模式

面對這么大的市場和政策支持,我們需要什么樣的垃圾分類,什么才是可持續的垃圾分類?怎樣的分類模式才能保證這一事業的健康發展?會上,崇忠義從桑德新環衛的實踐探索出發,進行了相關探討。

垃圾分類模式上,崇忠義表示,長期以來,可回收垃圾部分,由居民主動送、或小區廢品收購從業者送往廢品收購點。2008年,基于線下人員和積分獎勵的垃圾分類回收,線上功能不斷成熟。2015年,基于“互聯網+”理念形成了垃圾分類回收。2017年以來,基于線上和線下實體結合的垃圾分類模式探索中。

按照‘四分法’來看,可回收垃圾這一部分由市場主導,已經形成相對完善的產業鏈。廚余垃圾、其他垃圾、有害垃圾等三類垃圾,目前由政府主導在做,未來這塊會有相應的補貼或政策上的支持。

產業角度,垃圾分類產業鏈分三段,前端主要是以垃圾分類為主的源頭分類環節,目前主要以政府主導,市場運營;中端主要指分類收運體系,包括環衛和再生資源兩條線;終端則是垃圾處理處置,包括垃圾焚燒發電、垃圾填埋廠、餐廚處理廠、危廢處理廠等。

崇忠義表示,要實現垃圾分類回收的可持續發展,需要打通前端、中端和后端整個產業鏈條,這不僅需要政府從全局的角度進行綜合考核和頂層設計,同時,要實現產業的轉型升級,還要不斷挖掘和衍生產業價值鏈。具體而言,一是需要縱向價值挖掘,提升產業水平,吸引高層次人才,二則需要橫向跨界融合,拓展產業后端市場,實現增值增效。

三、桑德模式

一直以來,在打通產業鏈、探索全鏈條模式上,啟迪桑德的表現可圈可點。它率先切入環衛,迅速抓住源頭分類,并采用互聯網、大數據、云計算等新技術,以“行業鯰魚”的姿態進行了一系列開拓性的探索和實踐,形成了頗具特色的“桑德模式”。

崇忠義表示,桑德模式的分類思想可以用20個字概括,即政府引導、市場運營、全新技術、全程把控、全民參與,其標志性特點包括兩網融合、互聯網+社區服務終端、依托環衛體系等。

具體來看,垃圾分類模式的創新探索主要包括三方面:

1.垃圾購買

2.智能設備

3.服務引導

編輯:程彩云

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。