時間:2019-04-02 09:49

來源:中國固廢網

作者:丁寧

金華模式的推廣,核心在于其“二次四分”法被廣泛接受并付諸實踐。農戶按“會爛”和“不會爛”標準進行一次分類,村保潔員在農戶分類基礎上進行二次分類,將“不會爛”垃圾再分為“好賣”與“不好賣”兩類,并對農戶分類進行及時糾錯。保潔員利用兩格式分類收集車將“會爛的”和“不會爛的”垃圾集中收運至村內或聯村陽光堆肥房,其中前者投入堆肥間堆肥,后者當中,“好賣的”被投入臨時存放間貯存,由金華市制定市供銷再生資源有限公司對市場上不予回收的廢舊塑料、玻璃等進行上門定時兜底回收,費用將歸為保潔員所有;“不好賣”的垃圾則按“戶集、村收、鎮運、縣處理”的原則,經鄉鎮轉運后由縣(市、區)統一處理。通過“二次四分法”,一方面有效破解了農村居民年齡差異大、文化程度參差不齊帶來的分類不到位的難題,從源頭上減少垃圾的產生,從而降低轉運、焚燒環節的成本和環境壓力。另一方面打通了分類后各類垃圾的處理(或再利用)渠道,確保分類后的垃圾能夠分類處理或者得到妥善利用。

據調研,金東區所有行政村已全部建立垃圾分類工作體系,實現農村生活垃圾分類縣域全覆蓋。金華全市已建成陽光堆肥房2275座、微生物發酵器101座,大量垃圾不出村就能就地處理,產出物由專業公司或農業合作社收運,用于制作有機肥或直接還田增肥。據測算,一年中,有近70%的生活垃圾留在農村堆肥房,另有10%至15%的垃圾實現了資源化利用,剩余需要轉運處理的垃圾,只占原來的15%至20%,每年能節省下垃圾清運、填埋等費用500多萬元,10年可以收回投入成本。

為了實現農村垃圾分類常態化,讓垃圾減量可持續,金華市建立“財政兜底、社會參與”的多元化資金籌集模式,減輕農村基層的資金壓力。各級財政投入主要分一次性投入和長期投入,相關支出列入預算。一次性投入包括陽光堆肥房,每個行政村補助10萬元,分類垃圾桶(箱)、垃圾車等配套設施每個農業戶籍人口補助20元;長期投入主要包含保潔(分揀)員工資、設施運維費用、不能堆肥且回收利用垃圾的轉運處理費用,目前財政按人均80元左右標準予以獎補。同時,金華還按村設立“共建美麗家園維護基金”,資金來源主要是社會各界捐資和村民自愿繳納衛生費,其中衛生費標準一般為每人每年12元至30元。

3.湖南寧鄉模式

湖南寧鄉縣農村人口約120萬人,農村生活垃圾年產生量約43.8萬噸。寧鄉模式采用的是“五點減量法”,每家發放兩個垃圾桶,倒逼農戶將建筑垃圾、煤灰、雜草等大體量垃圾自行處理,引導農戶將垃圾按可降解、不可降解兩類進垃圾桶,這樣,農戶第一次簡單分類可減量60%。然后由保潔員對農戶垃圾桶內的垃圾按“五點減量法”進行第二次分類,保潔員分類回收的各類可利用廢品及有害廢品進村級分揀回收中心,剩下的不可回收垃圾進鎮垃圾中轉站,保潔員的分類,可再度減量30%。以某村調研數據為例,按照2017年同期標準,該村運垃圾應該在1378噸左右,通過垃圾分類后2018年外運垃圾約417噸,實現了垃圾分類減量66.5%;在經濟效益方面也減輕了財政負擔: 全村垃圾轉運費由2017年的9萬元降至2018年年底的6萬元.。

3-5戶建一個戶垃圾池,分類垃圾池覆蓋到組,每組建1-2個生態處理池。全縣共修建戶垃圾箱1.08萬個,密度達到4.9戶/個,保證了每戶居民都有地方投放垃圾。其中,農村垃圾中約80%的塵土灰、廚余垃圾、農作物廢棄物、可降解紙張等用于堆漚農家肥;2-5%的磚塊、石塊等建筑渣土用于直接填埋或農村耕作道路修筑;3-5%的塑料、玻璃等物品包裝廢棄物作廢品回收處理;10-15%的廢衣物、廢包裝物等不可回收的垃圾送垃圾處理廠集中處理。

在資金籌措方面,羅江采用了“每人每月一元錢”的管理費模式,由專人實行管理,每人每月繳納一元管理費。交了“一元錢”,村民開始主動關心起垃圾治理效果,自覺地參與到環境治理的工作中,養成了良好的社會風氣,在農村的“熟人社會”中,使垃圾分類的宣傳工作事半功倍。

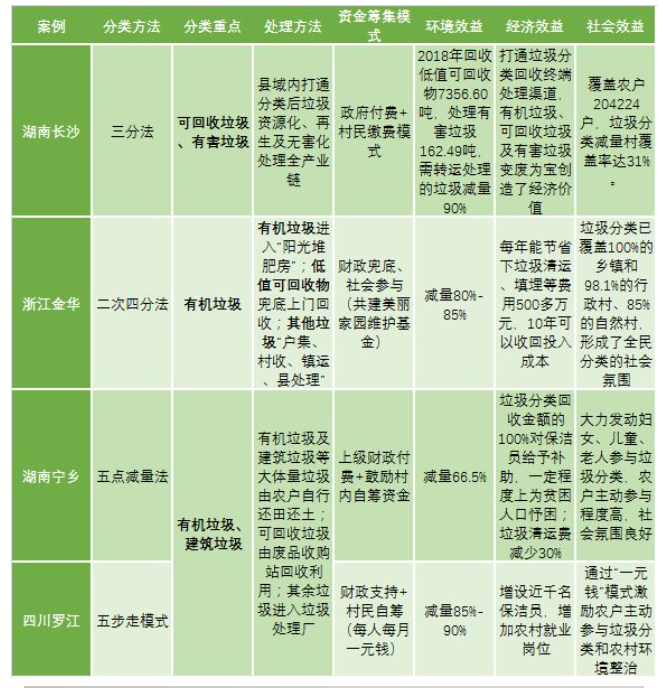

對上述幾種典型的農村生活垃圾分類模式進行對比可以發現,“金華模式”利用了農村有機垃圾含量較多的特點,從有機垃圾堆肥入手通過搭建“陽光堆肥房”的方式將大部分垃圾就地資源化利用,助力垃圾減量化,環境效益明顯;“寧鄉模式”和“羅江模式”則很好的把握了“熟人社會”的特征,通過發動農村占據大多數的婦女兒童老人等力量,營造了良好的分類社會氛圍,結合保潔員模式,將垃圾二次分類后集中處理,有良好的社會效益;而“長沙模式”則把握住了環衛市場化和垃圾分類市場化的大趨勢,通過引入系統的分類體系將大多地區難以處理的有害垃圾和低值可回收垃圾加以分類收集,大大減輕了對環境的影響,同時利用農貿垃圾處理設施、危廢處置中心及再生資源利用中心等完善了末端分類處理的產業鏈,無害化效果顯著。

同時,這幾類模式也有一定的共性:在資金籌措方面,均發動了農戶積極參與自籌,通過基金、衛生保潔費、垃圾處理費等形式將原先政府“大包大攬”的財政支出適當與農戶分攤,使村民形成了垃圾付費、主動減量的習慣。在分類方式上,大多對農戶的分類水平要求較低,且通俗易懂,標準(是否能賣或者是否會爛等)易于接受,通過借助保潔員、市場化分類服務等方式輔助進行二次分類,避免了分類效果差、影響分類積極性等常見的問題,也有效解決了農村部分貧困人口的就業,通過獎勵機制對保潔員進行獎勵,將垃圾分類從“面子工程”真正落地到實處。

表 1 典型農村垃圾分類模式總結

編輯:程彩云

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。