時間:2016-08-23 14:45

來源:中國固廢網

作者:陳丹丹整理

阿喀琉斯,是凡人珀琉斯和美貌仙女忒提斯的寶貝兒子。忒提斯為了讓兒子煉成“金鐘罩”,在他剛出生時就將其倒提著浸進冥河,遺憾的是,乖兒被母親捏住的腳后跟卻不慎露在水外,全身留下了惟一一處“死穴”。后來,阿喀琉斯被帕里斯一箭射中了腳踝而死去。后人常以“阿喀琉斯之踵”譬喻這樣一個道理:即使是再強大的英雄,他也有致命的死穴或軟肋。

阿喀琉斯之踵,原指阿喀琉斯的腳跟,因是其唯一一個沒有浸泡到神水的地方,是他唯一的弱點。后來在特洛伊戰爭中被人射中致命,現在一般是指致命的弱點,要害。

瀚藍環境股份有限公司總裁金鐸在2016(第四屆)上海垃圾焚燒熱點論壇上說道,“鄰避”是固廢處理的“阿喀琉斯之踵”,藍色焚燒3.0是破解固廢處理之道。

以下內容,根據嘉賓發言速記整理,未經本人審核:

今天垃圾焚燒熱點有兩個詞:一個是鄰避效應,一個是藍色焚燒。今天想跟大家分享一下,我們對這個熱點的思考。

金鐸現場發言

鄰避——固廢處理“阿喀琉斯之踵”

相信大家都知道“阿喀琉之踵”這樣一個神話故事,今天這樣的故事仍然不斷的上演,故事的上演到底意味著什么?背后又有什么樣的背景,這是我們行業需要思考的問題。

垃圾焚燒發電,應該是一個比較成熟的技術。中國二十余年不斷演化過程中,從工藝、技術、設備、標準,包括監管都在不斷的進步。在這個不斷的進步之中,我們卻面臨了這么多的挑戰:一方面是政府希望通過不斷的新建、快速的建立大量的終端處理設施,來解決垃圾問題,同時,還要找到優秀的投資人做垃圾焚燒處理這事情。

作為企業,面臨苦惱的問題就是項目選址非常困難、項目無法落地、項目運營不穩定、企業的低價的競爭,使環保行業,一方面感覺到在環保的春天里面如沐春風,另一方面在現實的困境當中又倍感壓力。

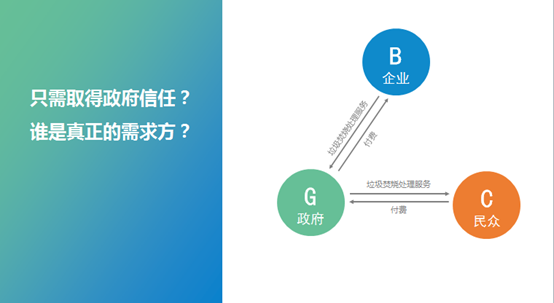

這個問題,我們在思考,我們是不是只需要取得政府的信任,就能夠解決問題?誰是固廢處理行業,或者說環境服務業的一個真正的需求方?現在的商業模式,是企業,向政府提供垃圾處理服務,政府來付費,效果由民眾來承擔,那么民眾也要向政府來支付垃圾處理和處置的費用。

B2G向B2G+C轉變:“政府、企業、民眾鐵三角 閉環解決垃圾焚燒問題

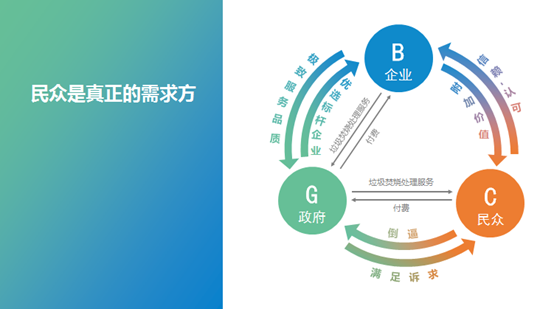

但是實際上,我們看到這不是一個閉環,如果要形成一個閉環的話,其實民眾、社會的大眾,才是這個行業真正的一個需求方。政府起到的只是一個代理人的角色,這個代理人的角色應該怎么去做?企業怎么去做,才能夠為真正的需求方提供有價值的服務。這是我們全行業需要思考的一個問題,我覺得其實這是一個鐵三角,才能做好的事情。

首先政府要找到優秀的企業,企業要為政府提供優質的服務,同時不能忽略民眾的存在,由于民眾對他身邊的企業,有一個強烈的感知。要一天24小時,365天和這個企業去共存,這個時候,民眾需要有一個值得信賴的企業,企業可以為他們在的社區里面提供新的附加的價值,這個時候民眾的訴求,會來倒逼政府選擇更好的投資人和運營商,這個鐵三角如果可以真正做起來,垃圾焚燒行業應該可以做出一些改變。

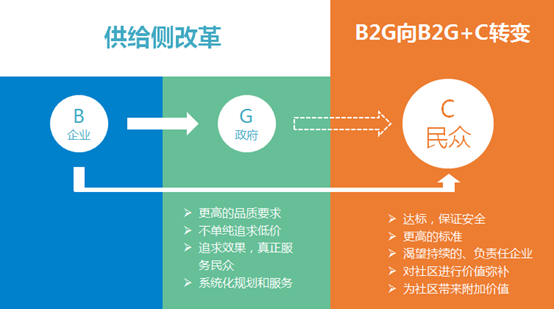

今天探討的藍色焚燒3.0,把它放大一點,叫做環境服務的3.0。實際上我覺得這確確實實是供給側在深化的一場改革。

這個改革一方面來講,我們在滿足政府更高的品質要求,不單純的追求低價,而且真正的追求效果,服務民眾的個基礎之上,加民眾真正的感知,把供給,從B2G轉變成B2G+C。

民眾需要什么?他們需要達標、安全的設施的運營,希望看到更高的標準,同時可以切身的感受到他身邊的企業,是真真正正負責任的企業,同時對社區能夠帶來一些價值。

我們自己都是一個消費者,在面臨選擇的時候,你會怎么做?如果現在給你兩杯咖啡,你怎么選?一樣的杯子,一樣的顏色,甚至一樣的重量,看不到咖啡有什么不同,但是有一點,如果放上綠色的標志,比如星巴克的標志,你可以看到不同,從而會影響消費心理。

垃圾焚燒發電廠 走進“無圍墻時代”

藍色焚燒已從1.0升級到3.0,最終3.0落腳點是這個時代需要品牌,行業需要品牌。行業的價值在哪里?就是一種信任。比如剛才加上星巴克標志的杯子,由于這么多年來長期的經營,在我們心中,星巴克已樹立了它的美譽度,這就是信用的核心所在。

瀚藍環境,踏入固廢行業十年。十年前,瀚藍環境進入這個行業,接手的是每年處理四百噸生活垃圾的舊廠,舊廠離廣東職業技術學院,只有三百米的距離,那個時候他們極端反對。

大概一個月前,他們主動提出,應相互理解,相互扶持,共同面向未來發展,為什么還要圍墻呢?能不能把終將那一堵墻拆掉?

做固廢處理行業十年,那一刻我內心充滿驚喜,這是我從來不敢想的事情。我更沒有想到這個拆墻的說法,而且是從曾經強烈反對者當中說出來的,我當時非常感動。

為什么要拆墻?他看到瀚藍環境,十年來的穩定運營,十年來,對這個社區不斷的回饋。這種回饋,不一定僅僅是金錢的回饋,是我們的存在,讓這個社區,在環保的理念,在它的發展方面,瀚藍環境給了大家很多的互動。當他提出來要拆墻的時候,他知道這個社區,將來會變成一個工業旅游景點,加上他們的校區非常漂亮,我們應成立一個共同體。

這個例子,說明只要我們用心去做,民眾是可以理解的。我們為同行帶來一些價值,成為廣東省生活垃圾處理的培訓基地。在這個過程當中,我們深有體會。當時廣州的項目,受到了非常多的非議,幾個項目都落不了地。我覺得垃圾焚燒發電這個行業,原來有一點貓捉老鼠,大家有一點遮遮掩掩。但是后來大家覺得如果瀚藍來做,我們就會放心,這不是一個自夸,這是我們在采訪現場,多次聽到的聲音,民眾在做選擇的時候,也會發出他自己的聲音。

垃圾焚燒行業的價值在哪里? 品牌+信任

具體來講,一個品牌要建立它的信用,要從兩方面開始,一個是品質,品質要有保證,其次是文化,文化讓這個品質可持續的延續,可持續的保證所在。

E20環境平臺已經對藍色焚燒3.0這樣的品質,做了一個非常好的概括,我相信這個概括,也是因為隨著行業發展,總結出來的,符合這個行業發展的需要和需求。

在具體的過程當中,我們面臨兩類的客戶,要從B2G,轉到B2G+C;對于政府來說,瀚藍環境要站在客戶的角度去思考,政府需要什么?需要的是社會成本的一個最小化。

瀚藍環境這幾年著力打造藍色的靜脈產業園,就是以垃圾焚燒發電,作為一個能源的中心,把市政污水處理廠、餐廚垃圾等項目整理到一起,打通工藝技術路線完整的循環,使環保設施可以共享,這樣的做法可以集約化管理,解決選址難和環境影響問題,便于監管;實現固體廢棄物從無害化處理到資源化利用的轉變;信息化、數字化、智能化管理。也給政府提供了一個統一的監管的平臺。實現了我們廢棄物從源頭到終端一個全產業鏈的處理。

此外,對G+C,我們需要有高標準、高穩定、均好性、高感知、生態化這樣一些基本的要求。

不管是建設標準還是排放標準,我們把它重新定位在要高于歐盟的標準,所以現在我們實際的企業的控制標準,不是國標,是比歐盟標準還要高的一個標準。在任何一個環節來講,都追求一個更高的標準,更極致化的這樣一個方向。

對居民來講,瀚藍環境還有一個高感知性。最近我們在擴建發電廠,但對社區有一個承諾,十年前我們接受這個企業,當時每天處理四百噸,今天這個項目已經發展到每天三千噸的垃圾處理規模,但排放的總量,仍然低于當年每天四百噸,我們要做到規模增量,排放減量。

同時,瀚藍環境還有有一個高感知率。實際上環保行業,一定要公開透明,把民眾壓力變成動力,有這樣的一顆環保心。所以我們從一開始就要做好全面的社區平臺,不光是排放指標,還有我們引入了社區的監督指標,整個政府的第三方的監督,建立一個控股的公開的監管體系。

同時我們需要給周邊的居民,創造一個價值,這些價值不是簡單的拿錢去買。是要把原來反對我們的居民,變成我們的同盟區。在這個過程中間,在我們的園區里面,我們拿出30畝,做出一個環保公園,有兩千平米的展廳,在這個公園和展廳里面,是完全生活化的場景,讓居民,能夠深切的感受到我們跟他能夠共存,共生。這個公園的展廳,我們跟居民共創,為了這一件事情,我們把周圍的利益的相關者,做了深度的一些訪談。讓他們來描繪他們心目中想要什么樣的公共的設施。

同時我們把周邊的學校和社區民眾,變成我們環保義工隊一分子,他們原來反對,現在讓他們做建設性的工作,和我們一起推動行業的發展。

我們覺得企業要想持續的保持這樣的品質,需要人去推動。瀚藍的這種文化就是用人來傳承,是責任和創新。在責任的里面,員工是責任文化的踐行者和傳播者。員工要做好三個“三好”,既城市好管家、行業好典范、社區好鄰居,做到“三分享”:財富的分享、能力的分享、價值觀的分享。瀚藍環境最主要的就是傳承,要把這樣的文化,傳承到,根植到,內化到我們員工的內心和他們的行為上,才可以保證這樣一個理念真正的落地。

實際上,現在很多民眾不一定是選擇機器設備,他們選擇的更重要的是誰做他們的鄰居,有沒有可傳承,可持續的文化,所以瀚藍環境收購國內的項目之后,也把我們這樣的文化和理念,帶到全國各地的項目上去。

經過一兩年的發展,地方政府和民眾的溝通,他們都反應瀚藍來了以后,情況有變化。所以我沒有覺得這個文化,其實創新也是一種文化,我們從一個單廠到全產業鏈去創新,全數字化的電廠去創新,把這個生物垃圾轉運系統從一個低端,轉向集中調度也是創新,這些模式的創新還不夠,還需要我們員工傳承創新的文化,在他們日程工作當中不斷的可持續的做微創。

我們做了很多創新的工作,很多員工也給了我們非常多的驚喜,他們的智慧使我們這個行業不斷的改善和前進。這樣的創新,是推動行業不斷發展的一個動力。所以我們覺得藍色3.0的體驗,就是通過品質和文化,打造我們的信用,形成我們的品牌,讓政府和居民滿意。

我們認為固廢行業的品牌時代已經到來了,而且我們的民眾,終端的消費者,應該有選擇權,他們的選擇權也必將被得到充分的信任。

編輯:陳丹丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。