時間:2017-10-30 13:04

來源:中山市住建局

(一) 存在的主要問題

中山市“十二五”期間在環衛工作上取得了一定成效,以中心組團、北部組團和南部組團垃圾綜合處理基地為核心的“村收集、鎮轉運、市處理”生活垃圾收運處理系統已經基本形成,收運處理及監管等各個環節得到進一步完善和提升,城鄉保潔覆蓋率達到100%,垃圾日產日清。通過市、鎮財政補貼和收取垃圾處理費等方式,環衛經費有了充分保障。城鄉生活垃圾收運處理逐步走向制度化、規范化、專業化。

但也存在一些不足,主要表現在:

(1)生活垃圾無害化處理設施處理能力不足,有待進一步提高。

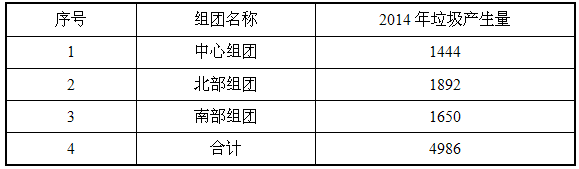

2014年底,全市城鄉生活垃圾日產生量達到4986噸,每年仍在高速增長,而設施無害化日處理能力是2170噸(中心基地和北部基地的焚燒處理能力分別為1050t/d和970t/d,坦洲鎮垃圾衛生填埋場的處理能力為150噸/日),且坦洲鎮垃圾衛生填埋場即將滿容封場,總無害化處理能力嚴重不足。處理能力的提高不僅要滿足垃圾處理總量的需求,同時要滿足分類收集系統配套的分類處理的需求。

(2)提高垃圾綜合處理能力,不同類型的垃圾無害化處理設施急需加快建設。

根據《廣東省城鄉生活垃圾處理“十三五”規劃》以及相關要求,城鄉生活垃圾處理“十三五”比“十二五”規劃的規劃內容有了較大擴充,需要將餐廚垃圾、糞便、大件垃圾以及建筑垃圾等不同類型的垃圾均列為規劃內容。為與未來政策順利銜接,需要加快組織建設相應的收運處理系統。

目前,中山市餐廚垃圾、糞便、大件垃圾以及建筑垃圾等不同類型的垃圾無害化、資源化收運處理設施均在前期工作階段,尚未形成處理能力,垃圾綜合處理體系尚未形成,這對于提高全市垃圾收運處理水平形成嚴重制約,也成為深入開展分類收集的瓶頸。

(3)應急設施欠完善,影響全市垃圾收運處理安全運營。

由于與附近村民及當地政府尚未達成一致意見,中心基地和北部基地已建成的衛生填埋場還無法接受原生垃圾,無法實現應急的功能。在中心基地和北部基地的垃圾焚燒廠停爐檢修(每年約65天,處理能力分別下降約30%和50%)及應急狀態時,垃圾無處可去,給相關部門和鎮區造成巨大壓力。

(4)垃圾收運體系建設水平需進一步提升。

雖然全市已經建立起了“村收集、鎮轉運”的收運體系,但由于歷史原因及新建項目選址、環評困難等客觀原因,垃圾收運系統的設施建設水平普遍偏低,特別是二次污染防治措施普遍不足,只能勉強達到相關標準。這不僅制約了垃圾收運處理水平的進一步提升,也與中山市的城市發展階段不相適應。需要在“十三五”期間加大力度,進一步提升以垃圾收集點、垃圾轉運站為核心的垃圾收運系統建設標準。

三、“十三五”規劃需求分析

(一) 生活垃圾處理需求預測

(1)垃圾成分預測

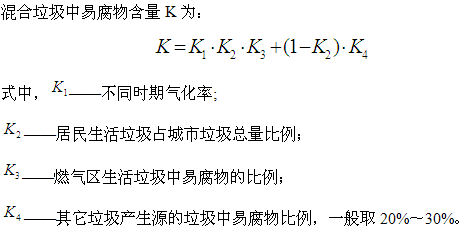

垃圾成分預測方法采用生活垃圾-氣化率相關比率預測方法。

國內外有關研究一致表明,城市垃圾成分受氣化率、飲食結構、氣候、流動人口量等諸多因素的影響,其中影響量大的是氣化率。不同地區或城市所做研究顯示:城市垃圾中易腐物含量及含水率隨氣化率提高呈正比變化,而灰渣比例則明顯減小;同時氣化率變化也隱含著其它因素的變化。

上海、沈陽、哈爾濱、成都、武漢等城市近幾年曾對燃氣區和燃煤區垃圾成分進行的調研與統計分析表明:燃氣區居民垃圾中易腐物比例一般在70%~75%,灰渣比例約為10%。

其它產生源的城市垃圾中易腐成分比例較低,一般為20%左右。

武漢、廣州等城市市容環衛部門的研究還表明,居民生活垃圾約占城市垃圾總量的60%左右。

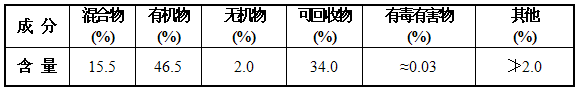

根據《中山市生活垃圾無害化處理設施建設“十二五”規劃》關于垃圾成分的預測結果,2015中山市城市垃圾成分如表3-2。

表3-1 2015年中山市城鎮垃圾成分預測

注:來源于《中山市生活垃圾無害化處理設施建設“十二五”規劃》

但是隨著人們生活質量的提高,生活垃圾成分變化的一般趨勢是:熱值不斷上升,容重繼續下降,有機物比例增長不大,可回收利用物比例繼續增多,無機物和其它混合物比例趨于穩定,甚至是稍有減少。對比《環衛控規》關于垃圾成分的預測結果,并參考中山市垃圾成分現狀值,得出2015、2020年垃圾成分預測結果如下表3-2。

表3-2 中山市垃圾成分預測值(2015、2020年)

(2)生活垃圾產生量預測

采用年增長率法及人均產量法進行綜合分析預測。

預測模型簡介——

①增長率法:

Q = Q0?〔1+a〕t

其中:Q0——基準年垃圾產生量;

a ——統計周期內的平均年增長率;

t ——預測周期數(年)。

采用年增長率法預測中山市“十三五”期間的生活垃圾產生量。根據統計規律,近年來,隨著人口增長、經濟發展和人民生活水平的提高,中山市往年垃圾產生量大約以每年大約2%~3%的速度增長,而在短期內,采用經驗數據預測5年內垃圾產生量相對可靠。根據各區鎮實際垃圾產生量統計,2014年中山市生活垃圾日處理量已經達到4986噸/日。其中:中心組團、北部組團、南部組團的垃圾產生量分別取1444、1892、1650噸/日。

編輯:劉影

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。